地域内で、生ごみ、堆肥、野菜栽培、消費を循環させる活動がローカルフードサイクリング。ダンボールコンポストを使って家庭の生ごみを堆肥にします。これはダンボール箱に籾殻や燻炭、ココナッツピートなどの基材を入れたもの。ここに生ごみを投入するだけで他には何も加えません。

茅ヶ崎にローカルフードサイクリングを

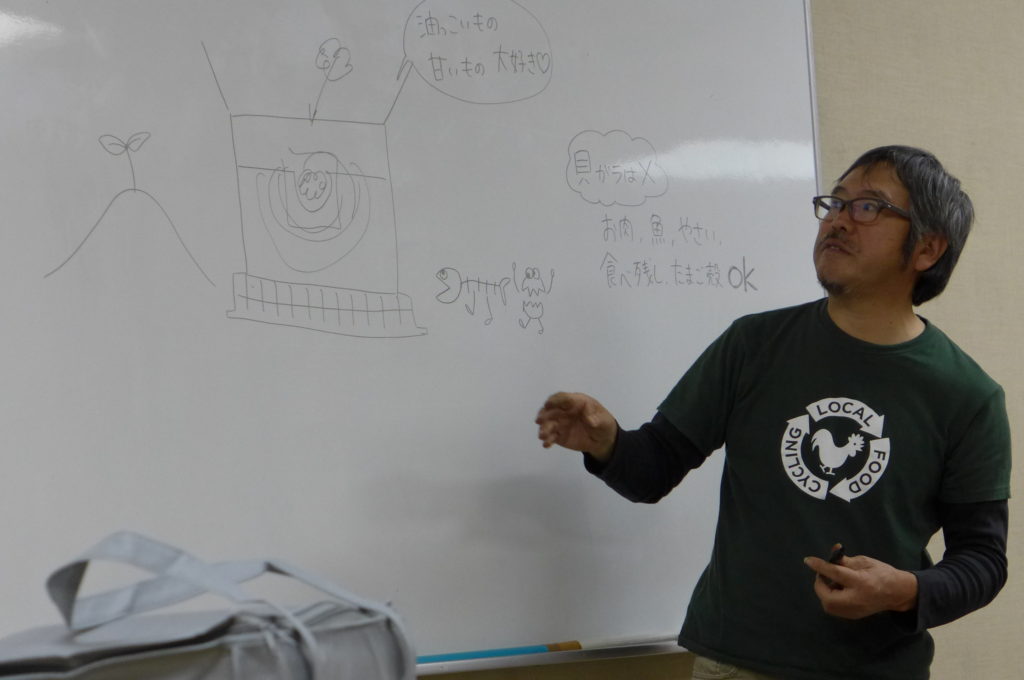

福岡にある 循環生活研究所が取り組んでいるこの活動をベースにローカルフードサイクリングを茅ヶ崎に根付かせようと考えているのが、藤沢にあるイマハ菜園の園主 今林さん。身近な問題からもっと広い意味での問題を解決していくひとつの手段として、この活動に取り組んでいます。

[card2 id=”6212″]

今回の講師でもある今林さんから取材をさせていただいたご縁で声をかけていただき、説明会に参加してきました。

同じ地域の人と取り組む意味

活動に参加する人は入会金や毎月の会費を支払い、会員になってダンボールコンポストを入手。家庭で生ごみから堆肥を作り、定期的に提供する。会員専用の畑で、今林さんの指導を受けながら野菜を育てる。野菜栽培まで手がまわらない会員は、野菜や加工品を受取ることもできるようです。

生産者の方も含め、同じ地域で生活をする人と、同じ目的をもって体験を共有しながら活動に取り組む。これによって、双方の理解を深めることができることが一番の魅力です。

僕自身、いまの農業の最大の問題は生産と消費の距離が遠くなっていることだと考えていますが、この活動はそれを縮めることができる可能性を感じました。

ダンボールコンポストで堆肥を作るのは大変?

活動の中でもポイントとなる堆肥づくりですが、実際に使用する段ボール、基材、堆肥も見せていただきました。臭いが気になる人もいると思いますが、その心配は必要ありませんでした。

もし、臭いが強くなった場合には少し生ごみの投入を止めて、水分を減らし堆肥を混ぜるだけにする。混ぜることで分解が進みます。

また入れるものについても気になりますよね。生ごみの水分は切らなくて大丈夫です。生ごみの90%は水分といわれるくらいですが、乾燥させずに水分が入ることで分解が進みます。野菜だけでなく、卵の殻、魚やその骨も入れてOKとのことでした。

毎日、毎日必ず生ごみを投入して混ぜなければならないということでもなく、できるときにやり、気軽に取り組むことが長く続けるコツだそうです。

会員専用の畑

別の日に会員専用の畑も見学させていただきました。堆肥の集積場所も畑に確保してあります。自分たちが集めた堆肥を使って野菜の栽培ができるのは楽しいですね。

野菜を育ててみると、いろいろな発見があります。他の畑の野菜や直売所で見る野菜との違い。なぜそうなるのか、どういう意味があるのか。会員同士、指導してくれる今林さんと一緒に考えながら野菜を栽培することは、貴重な体験になることでしょう。

興味のある方はイマハ菜園に問い合わせてみてはいかがでしょうか。

Facebookページ

https://www.facebook.com/imahavegetablegerden/

090-8627-8696

imahavege@gmail.com